- TOP

- >

- 技術の進展は明確な目的から

新着ニュース30件

[PR]

2011年2月28日 11:00

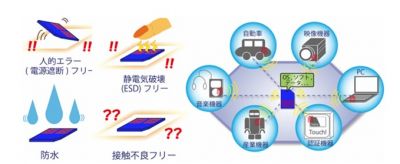

今回、東京大学のグループは非接触SSDのメモリの信頼性向上技術や低電力技術を、慶應義塾大学のグループは非接触SSDとホスト機器間のインタフェースの高速化技術を開発した。

具体的には、SSDメモリに搭載するメモリコントローラー内で、フラッシュ・メモリに書き込むデータを変調することにより問題を解決し、エラーを95%削減することによって信頼性を向上し、43%の低電力化を実現した。また、磁界と電界の結合を用いた伝送線路結合素子を世界で初めて近接通信に用いて、毎秒12ギガビットの通信実験にも成功した。

SSDメモリに関しては、今後データセンター・サーバーなどへの応用が期待されているが、長期間の使用では誤動作が生じたり、電力が大きくなる問題があり、また、従来の磁界結合を用いた通信方式では、非接触メモリカードの高速伝送が困難とみられていた。

ちなみに、SSDとは、記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置のこと。ハードディスクドライブ(HDD)と同じ接続インタフェース(ATAなど)を備えているが、ディスクやモーターを持たないことで、読み書きの高速化や消費電力の省電力化が図られている。

遺伝子の組み換えによる生産量を増加させる技術には、危うさを覚えるものだが、電気信号の変調に関しては「健全な」利用法なのだろう。ただ、変調という言葉には、デジタルに塗り替えられてゆくアナログへの郷愁をなぜかしら覚えてしまう。

科学技術振興機構(JST)

リリース

[PR]

-->

記事検索

ユニーク特集

株式会社ファーストキャビン

変態企業カメレオン

株式会社エイタロウソフト

株式会社GABA

株式会社リクルートエージェント

らでぃっしゅぼーや株式会社

株式会社ツナグ・ソリューションズ

株式会社ネビュラプロジェクト

使えるねっと株式会社

株式会社ECC

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

モバイルサイトQRコード

チェッカーズ!モバイルサイトへアクセス

htt