- TOP

- >

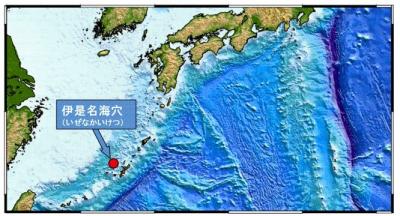

- ポテンシャルに期待大!JOGMEC、沖縄海域に大規模な海底熱水鉱床を確認

新着ニュース30件

[PR]

2013年4月9日 11:00

また、これに加えて、2012年2月から新たに運航を開始した海洋資源調査船「白嶺」による深部掘削調査の結果、海底面下30メートルよりも深い場所に、相当大規模の“海底熱水鉱床”の新鉱体が存在することを確認したことも併せて発表した。ただし、現時点では、推測レベルとのこと。

伊豆・小笠原海域を超える?

この調査結果により、2011年3月に公表された「海底熱水鉱床開発計画にかかる第1期中間評価報告書」での、沖縄海域及び伊豆・小笠原海域全域での概略資源量(鉱石重量)5,000万トンを上回る資源量が、日本の排他的経済水域内に分布する可能性が出てきたといえる。今後、同機構では、「白嶺」により発見された海底面下30メートル以深の新鉱体の分布を把握するとともに、この場所以外の海域についても“資源ポテンシャル”を把握していく予定のようだ。

事業化となれば「世界初」

“海底熱水鉱床”は、水深500メートルから3,000メートルの海底面から噴出する熱水に含まれる金属成分が海水に冷やされて沈澱した鉱床のこと。一般的に、マグマ活動が活発な海域に多いといわれており、実際に回収が期待される鉱物として、ベースメタル(銅、鉛、亜鉛)や貴金属(金、銀)、レアメタルなども存在するとされている。ちなみに、世界的にみても、事業化の例は、未だないとのこと。先頃のメタンハイドレートの採掘成功というニュースと重ね合わせると、「日本って資源大国?」といった感覚になってしまいそうだが、実用化までの紆余曲折は覚悟しておかなければならないだろう。「失敗は成功の母」という言葉、肝に銘じておきたいものだ。

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

リリース

[PR]

-->

記事検索

ユニーク特集

株式会社ファーストキャビン

変態企業カメレオン

株式会社エイタロウソフト

株式会社GABA

株式会社リクルートエージェント

らでぃっしゅぼーや株式会社

株式会社ツナグ・ソリューションズ

株式会社ネビュラプロジェクト

使えるねっと株式会社

株式会社ECC

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

モバイルサイトQRコード

チェッカーズ!モバイルサイトへアクセス

htt